“Eu não quero ir embora desta terra”. “O futuro dos meus filhos está aqui”. “Daqui eu só saio se for para o cemitério”. Comentários como esses sintetizam o receio dos ribeirinhos Boa Nova e Saracá, duas comunidades localizadas na foz dos igarapés Araticum e Saracá, cujas águas margeiam o sistema de rejeitos da Mineração Rio do Norte (MRN), a quarta maior produtora de bauxita do mundo, instalada na Amazônia brasileira.

O medo dos moradores dessa região veio à tona após a tragédia ambiental ocorrida a 2,5 mil quilômetros dali, na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Em novembro de 2015, a barragem da Samarco – uma joint venture entre a Vale e a BHP Billiton – rompeu, gerando um tsunami de lama que deixou 19 mortos, devastou o distrito de Bento Rodrigues e quase toda a bacia do Rio Doce. A repercussão do acidente plantou uma dúvida entre os moradores de Boa Nova e Saracá, distantes 20 km das barragens: estariam eles expostos a semelhante risco?

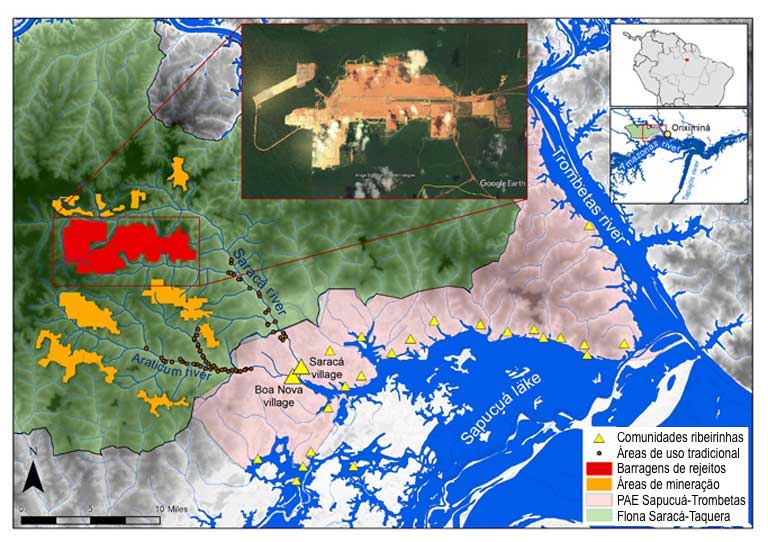

Antes do desastre de Mariana, quase ninguém das comunidades sabia da existência dos tanques de rejeitos de bauxita. Menos ainda que eram 26, o que alça o município de Oriximiná ao posto de campeão em número de barragens de resíduo mineral no estado do Pará. “Eu fiquei assustada quando vi aquela quantidade de tanques de rejeito”, disse Fátima Viana Lopes, coordenadora da comunidade de Boa Nova, ao descrever a primeira visita feita à planta industrial da MRN, ocorrida após o desastre de Mariana. “É um lago de lama; tem até voadeira trafegando lá dentro”, disse.

A maior das barragens tem aproximadamente 110 hectares, e o sistema de rejeitos completo abrange uma área de 1.700 hectares. “Eu acredito que, uma vez rompendo uma daquelas barragens, nós nunca mais vamos poder viver aqui nesse lugar”, acrescentou a moradora.

A distribuição desigual de riscos

O geógrafo Luiz Jardim, professor da Universidade Federal Fluminense, critica a geopolítica desigual que destina as riquezas minerais aos países desenvolvidos e os ônus e riscos ambientais às regiões periféricas: “é especialmente nos países mais pobres que se situa o maior número de barragens e também onde ocorrem com mais frequência os danos ambientais e mortes associadas às barragens de rejeito”, escreveu Jardim num relatório de pesquisa sobre a gestão ambiental das barragens de mineração. Não à toa, pouco mais de 3 anos após tragédia de Mariana, o rompimento da barragem de Brumadinho, também em Minas Gerais, causou a morte de 259 pessoas e deixou 11 desaparecidas.

“Nos dois casos, as empresas diziam que era seguro, garantiam isso para a população, como a MRN faz com a gente”, diz Fátima. José Domingos Rabelo, outra liderança local, dimensiona a quantidade de pessoas potencialmente impactadas: “Se acontecer um acidente, 3 mil pessoas terão que ir embora daqui”. Dentro dessa perspectiva, o risco gerado pelos rejeitos da MRN lança uma sombra não apenas sobre as comunidades de Boa Nova e Saracá, mas põe em risco todas as 16 comunidades tradicionais que ocupam a região do Sapucuá, imenso lago a oeste da cidade de Oriximiná.

Em frente aos tanques que os ribeirinhos tanto temem, a engenheira Marcela Pellegrini explica que eles foram construídos com método diferente daquele utilizado em Mariana e Brumadinho. Segundo a engenheira, além da técnica construtiva mais segura, outros fatores garantem maior estabilidade aos tanques da MRN: o fato de estarem em uma área mais plana, terem altura média de 17 metros — bem abaixo dos 130 metros da barragem que rompeu em Mariana —, e passarem por monitoramentos diários.

No entanto, uma consulta ao sistema de classificação de barragens mantido pela Agência Nacional de Mineração (ANM) mostra que um dos tanques da MRN está classificado na categoria de risco “alta”, o que indica a presença de aspectos capazes de influenciar a probabilidade de um acidente. Outros 14 possuem “alto potencial de dano associado”. Esse quesito considera os possíveis impactos sociais, ambientais, econômicos e de perdas de vidas humanas, independentemente da probabilidade de ocorrência de um acidente. “A gente está dentro da Floresta Amazônica e, se o rejeito cair num igarapé que circunda o platô Saracá, vai aumentar a turbidez da água e aumentar a mortandade dos peixes. O maior dano, portanto, seria ambiental”, afirma Pellegrini, ao ressaltar o reduzido risco de perdas de vidas humanas.

Fátima questiona o posicionamento da engenheira, que separa o dano ambiental do impacto social: “Eu acredito que não morreríamos no acidente, mas aos poucos. Imagina esse povo na cidade, sem emprego, vai viver de quê? E a grande preocupação é que não temos nenhum documento que diga o que fariam conosco”.

As populações expostas ao risco gerado por grandes empreendimentos contam com pouca ou nenhuma visibilidade em processos que vão do licenciamento até a fiscalização. O relatório elaborado pelo geógrafo Luiz Jardim aponta que não há, em 21 diferentes processos de licenciamento registrados pela MRN no Ibama, um estudo que analise de maneira plena os impactos do complexo de barragens ou um conjunto de proposições para compensações e mitigação dos efeitos e riscos da geração de rejeitos.

Já a fiscalização carece de transparência. Foi o que constatou a antropóloga Lúcia Andrade, diretora da Comissão Pró-Índio de São Paulo, ONG que desenvolve pesquisas em comunidades de Oriximiná desde 1989. Ao solicitar à ANM os relatórios de vistoria das barragens da MRN, Andrade foi informada de que esses documentos estão protegidos por sigilo derivado da Lei de Propriedade Industrial, e nem mesmo os ribeirinhos têm acesso à avaliação de segurança dos tanques que estão sobre eles.

Os danos acumulados em décadas de mineração

Morador antigo da comunidade de Saracá, Raimundo da Silva, mais conhecido como Daca, tem um vasto repertório de histórias, daquelas que entretêm o interlocutor por horas a fio. Por pouco não foi levado por um gavião quando era bebê, e vive um romance que parece extraído de um livro de Gabriel García Marquez. Hoje, aos 73 anos, ele conta que se apaixonou pela atual esposa numa festa: “ela tinha dezessete, e eu, vinte”. Mas um intervalo de cinco décadas separa o primeiro encontro da união entre Daca e Maria, que só aconteceu recentemente, depois que ambos ficaram viúvos. As memórias narradas por Daca descrevem também as mudanças na paisagem depois da chegada da MRN, na década de 1970: “aqui era um paraíso, a água era linda demais, tinha muito peixe, muita caça, muito diferente do que é atualmente”.

A água de canais e igarapés, antes cristalina, ganhou um tom levemente avermelhado, e vem causando alergias e distúrbios gastrointestinais nos moradores. Isso fez com que os ribeirinhos demandassem a construção de poços artesianos e a instalação de microssistemas de abastecimento de água como parte das ações mitigatórias do impacto causado pela expansão da atividade minerária para novos platôs. Daca lembra que as crianças quase morreram de diarreia e vômito. “O presidente da mineração não queria fazer o microssistema, achava que era despesa, e eu disse pra ele que se morresse um dos meus netos, ou um de nós grandes, a mineração seria culpada”. A solução, entretanto, impôs uma despesa para os comunitários, que precisam arcar com o dinheiro do combustível usado para alimentar as bombas d’água dos seis microssistemas instalados nas comunidades de Boa Nova e Saracá.

Mas a água dos microssistemas também é motivo de preocupação. “Os funcionários da mineração, quando vêm aqui, trazem água mineral, não bebem a nossa água. Por que não?” questiona José Domingos Rabelo. Na casa de outro ribeirinho de Boa Nova, Domingos Gomes, até pouco tempo atrás, seria preciso coragem para ingerir a água que jorrava dos canos do microssistema. “Era uma água alaranjada, que eu tinha receio até de colocar nas plantas”, descreve. Gomes atribui a recente substituição do microssistema a uma foto divulgada pela ONG Comissão Pró-Índio: “eu acho que só foi resolvido porque eles ficaram com vergonha de aquela foto passear muito longe, e o mundo todo ver a situação de uma água daquela, que não é para beber”.

A controvérsia sobre a qualidade da água

Ao longo do ano, a MRN realiza centenas de análises de amostras de água de diferentes pontos nos rios e igarapés potencialmente impactados por suas atividades. “Os nossos resultados não indicam nenhum problema no que diz respeito à contaminação causada pela mineração”, afirma Vladimir Moreira, diretor de sustentabilidade da MRN. Ele supõe que o desconforto sentido pelos ribeirinhos deriva da coloração e da turbidez da água, que estariam dentro dos limites estabelecidos pela legislação brasileira. “O capital desta empresa é formado por uma série de multinacionais, as grandes multinacionais da cadeia do alumínio. Então, além de todos os controles exigidos pela legislação brasileira, se aplicam na Mineração Rio do Norte todos os controles exigidos pela legislação canadense, australiana, sul-africana e inglesa, que são os países de origem desses acionistas”, diz.

Responsável pela análise da água de vários rios da Amazônia supostamente contaminados por atividades de mineração, o pesquisador Marcelo Lima, do Instituto Evandro Chagas, afirma que a turbidez, em si, é um sinal preocupante. “A cor avermelhada não é por acaso. A turbidez significa que há uma grande quantidade de partículas de bauxita na água. E na origem geológica dessa substância há elementos tóxicos como chumbo, cobre, arsênio e mercúrio”. Lima, entretanto, faz a ressalva de que ainda é necessário avaliar se esses elementos estão chegando à população.

O fato de esse tipo de avaliação ser realizada apenas pela MRN gera desconfianças na população ribeirinha. “Nós queríamos uma análise independente, voltada para a comunidade”, esclarece o líder comunitário José Domingos Rabelo. Segundo a promotora de justiça Lilian Braga, um técnico do Ministério Público do estado do Pará já realizou a coleta de amostras de água no entorno da mineração e, em breve, as análises estarão disponíveis.

Para a antropóloga Lúcia Andrade, os relatos dos ribeirinhos sobre os problemas nos igarapés, e até mesmo nos poços artesianos construídos pela MRN, indicam que o monitoramento realizado não é suficiente para diagnosticar os impactos amplos da atividade minerária nos recursos hídricos. Andrade sugere, inclusive, que os parâmetros definidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente para analisar a água devam ser adaptados à realidade da Amazônia. “Uma coisa é considerar adequada uma água que ainda vai passar por um sistema de tratamento antes de ser ingerida. A outra é usar os mesmos critérios para uma água que vai ser usada diretamente no igarapé”, compara.

Jones da Luz, nascido em Boa Nova 45 anos atrás, extrai da observação atenta da floresta uma explicação para as alterações dos cursos d’água. Jones diz que, no verão (a estação seca da Amazônia), a operação da mineradora levanta enormes nuvens de poeira, que cobrem a vegetação com um fino resíduo de minério. “Quando chove, a água leva tudo para dentro dos igarapés”, conclui. Uma das consequências, segundo ele, é a redução na quantidade e nas espécies de peixes da região: “aqui tinha muito pirarucu, e agora já não se vê”.

Jones aponta também uma diminuição no volume de águas nos últimos anos. “O igarapé Saracá era mais fundo, mas vem secando porque a empresa bombeia água de lá para lavar a bauxita”, diz. Segundo a MRN, no período de chuvas, 100% da água utilizada para a lavagem da bauxita é reaproveitada do sistema de rejeitos e, no período de estiagem, 30% são captados do igarapé Saracá.

Medidas compensatórias em xeque

Toda a atividade de extração mineral, incluindo o sistema de rejeitos da MRN, está dentro de uma unidade de conservação, a Floresta Nacional (Flona) de Saracá-Taquera. Como a Flona foi criada em 1989, após a instalação da MRN, a mineradora continuou autorizada a operar na área protegida. Já a centenária ocupação dos ribeirinhos foi regularizada apenas em 2010, com a criação de um assentamento agroextrativista, o PAE Sapucuá-Trombetas. Mas as áreas utilizadas pelas comunidades para as atividades de caça e coleta ficaram dentro da Flona.

Como muitas das concessões de lavra da MRN se sobrepõem a terras tradicionalmente ocupadas pelos ribeirinhos, novas perdas se acumulam a cada expansão das atividades minerárias. Em 2002, por exemplo, a abertura do platô Almeidas acarretou a derrubada de um imenso castanhal, reduzindo em 70% a quantidade de castanhas coletadas pelos ribeirinhos. Para mitigar o impacto, a mineradora criou um programa de compra de sementes dos comunitários, que serão utilizadas posteriormente pela MRN nas ações de reflorestamento dos platôs já exauridos. “É perigoso porque você vai juntar semente no chão, não tem um equipamento de segurança, e você corre risco de levar uma picada de animal peçonhento no mato”, diz Jones.

Foi o que aconteceu com Ilson dos Santos, pouco antes de a equipe de reportagem desembarcar em Saracá. Wilson estava embrenhado na mata coletando sementes quando sentiu um choque nas costas. Imaginou ter batido na ponta de um galho, e só mais tarde percebeu a lagarta presa ao saco que levava às costas. Ainda febril e com o hematoma no local que teve contato com o animal, ele disse à Mongabay: “Isso tudo para ganhar pouco mais de 300 reais no final do mês”.

José Domingos Rabelo critica o programa: “Se eles pegassem o dinheiro no justo valor que esse castanhal produzia e passassem para os comunitários, aí seria compensação, mas tirar semente e vender pra eles? Pra mim, isso não é compensação”. Incansável na articulação entre as comunidades pela busca de direitos, Rabelo conta que se inspira nos antepassados indígenas e quilombolas, e na história familiar de expropriações. “Tenho sangue de luta nas veias”, diz. A esse espírito de resistência, Raimundo Daca soma o talento de artista e canta em versos as perdas acumuladas pelos ribeirinhos do Sapucuá:

Muito lindo é o céu, mais bonito é o mar

Mas é feia nossa água que ninguém pode tomar

Está na cara, está na vista, a grande poluição

Da sujeira da bauxita que vem da mineração

Peixe não existe mais, nem sardinha, nem pacu

De peixe-boi já não se fala, quanto mais pirarucu

Agora vamos pra floresta, pras matas do Araticum

Castanheira não aparece porque o trator já derrubou.

*Colaborou Hugo Gravina Affonso

Leia também:

Mina de bauxita deixa legado de pobreza e poluição em quilombo do Pará