Se você comprou roupas no site da Magalu e da Americanas nos últimos meses, há um risco de que tenha adquirido um produto feito com mão de obra análoga à escravidão – sem saber. As duas das maiores redes de varejo do país ofertam em suas lojas virtuais roupas de ao menos cinco empresas autuadas por trabalho escravo entre 2017 e 2021.

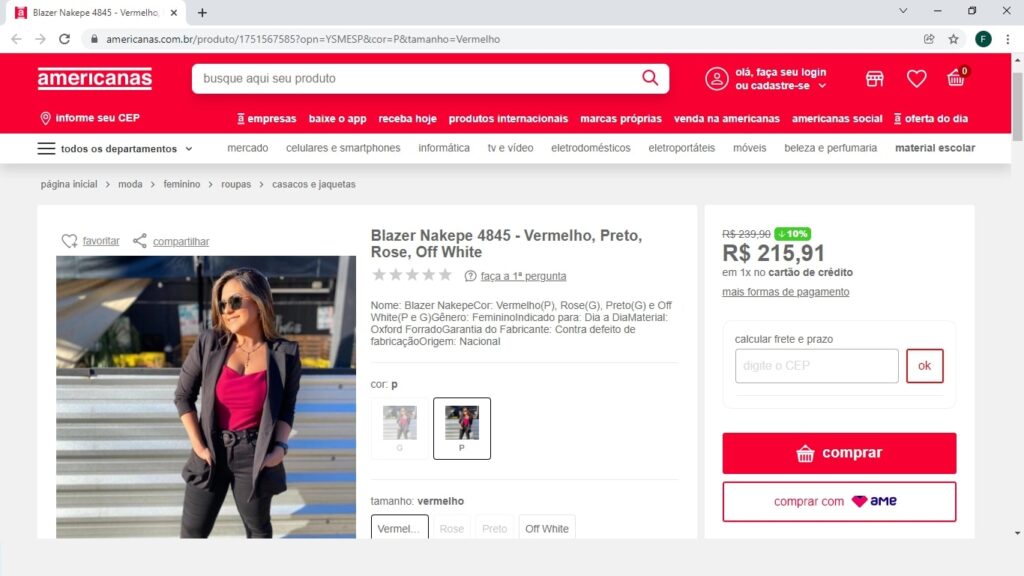

É o que revela um levantamento inédito realizado pela Repórter Brasil, que identificou a revenda de peças das marcas NaKepe Creações, Cotton Colors Extra, Confecções Anchor, Amissima e Fitwell Confecções. As cinco marcas foram autuadas por manter, ao todo, 63 trabalhadores em condições análogas à escravidão em oficinas de costura de São Paulo (SP), de acordo com relatórios de fiscalização trabalhista obtidos pela reportagem.

O anúncio das peças foi realizado por vendedores parceiros, ou seja, os itens produzidos com mão de obra escrava não foram subidos aos sites Magalu e Americanas diretamente pelas empresas e nem pelas marcas autuadas.

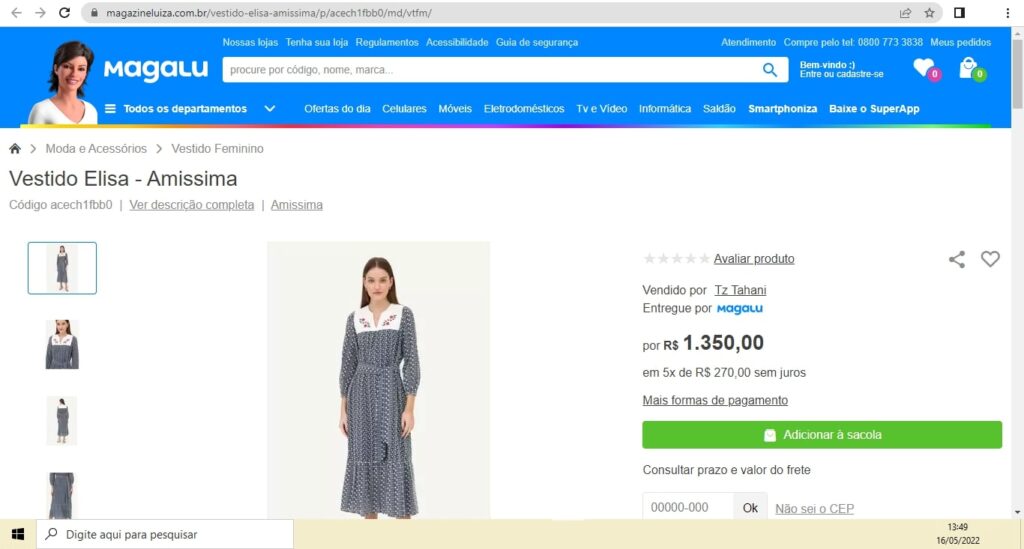

Entre os anúncios, um vestido da marca Amissima era vendido a R$ 1.350 enquanto o costureiro recebeu R$ 7, segundo relatório dos auditores fiscais do Ministério do Trabalho. A marca foi autuada por trabalho escravo em 2018. Todos os anúncios estavam ativos nos “shoppings virtuais” das duas gigantes do varejo até abril deste ano, quando a Repórter Brasil realizou o levantamento.

Após contato da reportagem, a Americanas removeu os sete anúncios referentes a produtos das marcas NaKepe Creações, Fitwell e Amissima de seu site. Em nota, a empresa disse que existem mais de 132 mil lojas parceiras cadastradas em seu “marketplace” e ressaltou que seus parceiros se comprometem a cumprir rigorosos padrões de acordo com o código de ética e conduta e legislação vigente, com destaque para o respeito aos direitos humanos. A íntegra da nota da Americanas pode ser lida aqui.

Já o Magazine Luiza removeu cinco dos 10 anúncios encontrados em sua plataforma. Um dos anúncios que saiu do ar vendia peças da Confecções Anchor, autuada em agosto de 2019 por submeter 13 trabalhadores a condições análogas à escravidão. Em nota, a rede varejista afirmou que investigações internas identificaram que um dos sócios da Anchor já havia sido autuado por trabalho escravo em outra empresa, “fato que levaria ao banimento dos artigos produzidos pela Anchor oferecidos no ‘marketplace’ do Magalu”. Os outros anúncios retirados após contato da reportagem eram da confecção Amissima, mas a nota da Magalu não explica a exclusão.

A justificativa para a manutenção das vendas de peças das marcas Cotton Colours Extra e NaKepe Creações foi a de que as empresas não estão incluídas em listas de alerta e restritivas, como a “lista suja” do trabalho escravo, publicada semestralmente pelo governo federal. “Portanto, com base em dados oficiais, não há justificativa para que a Cotton Colours Extra e a NaKepe Creações tenham seus produtos inseridos na nossa ‘Blocklist’ [lista de bloqueio]”. Mesmo após a denúncia da Repórter Brasil, os anúncios seriam mantidos, segundo a nota do Magalu, porque a rede varejista não teve acesso “a documentos que a reportagem alegou ter e que comprovariam a má conduta dessas empresas”. A rede varejista afirmou também que, nos últimos 12 meses, “baniu 268 sellers por cometerem algum tipo de irregularidade” (leia a íntegra do posicionamento).

Leia também: Nova ‘lista suja’ do trabalho escravo inclui empregadores que receberam auxílio emergencial

Por telefone, uma das donas da Fitwell Confecções afirmou que não comentaria o caso e que a empresa foi “inocentada”. Segundo fontes no Ministério do Trabalho ouvidas pela reportagem, os autos de infração contra a empresa foram considerados válidos pela Justiça e não há mais possibilidade de recursos por parte da empregadora.

Marcos Sae Kyun Lee, advogado da Confecções Anchor, ressaltou que as autuações trabalhistas contra a empresa ainda estão em grau de recurso na Justiça, que não houve o trânsito em julgado do processo, que parte dos sócios foi absolvida e que seus clientes “foram vítimas de uma empresa terceirizada” responsável pela produção das peças da marca, motivo pelo qual não poderiam ser relacionados ao caso. Leia a resposta na íntegra.

Kyun Lee também já atuou como advogado da Cotton Colors Extra, mas afirmou não ter defendido a marca no caso da autuação por trabalho escravo. A reportagem procurou, por diversas vezes, os responsáveis pela empresa por telefone e enviou questionamentos por meio de aplicativo de mensagens, mas não obteve retorno.

A grife Amissima não respondeu às perguntas enviadas por email até o fechamento desta reportagem. A Repórter Brasil falou com atendentes da marca Nakepe Creações, mas eles se recusaram a passar os contatos dos responsáveis pela empresa.

Casos

Em novembro de 2017, sete imigrantes de nacionalidade boliviana foram resgatados em uma oficina de costura no bairro Catumbi, na capital paulista. Os costureiros produziam peças para a Fitwell Confecções, marca especializada em moda feminina. Os trabalhadores moravam no mesmo local da oficina de costura e exerciam jornadas de mais de 12 horas diárias, segundo o relatório de fiscalização ao qual a Repórter Brasil teve acesso.

Em março do ano seguinte, uma operação conjunta entre auditores fiscais do Ministério do Trabalho, procuradores do Ministério Público do Trabalho (MPT) e agentes da Polícia Rodoviária Federal identificou outros sete bolivianos numa casa adaptada para abrigar três oficinas de costura, no bairro Vila Nhocune, também em São Paulo (SP). Os trabalhadores costuravam para a Cotton Colors Extra, outra marca de moda feminina.

Em novembro de 2018, um grupo de 14 costureiros foram resgatados em duas oficinas responsáveis pela produção das peças da marca de luxo Amissima. À época, a submissão de trabalhadores a condições análogas à escravidão para a produção de roupas da grife ganhou destaque na mídia, que repercutiu também o registro de uma série de irregularidades trabalhistas em outras 23 oficinas de costura que produziam para a marca.

Leia também: Com Amissima, são 38 as marcas de moda envolvidas com trabalho escravo no Brasil

Outra marca, a NaKepe Creações, foi autuada em maio de 2019 por submeter 22 trabalhadores à condições análogas à escravidão. A fiscalização, ocorrida no bairro Vila São Geraldo, novamente na capital paulista, encontrou os costureiros imigrantes, de nacionalidades boliviana e peruana, sendo submetidos a jornadas de trabalho de 13 horas diárias e em situação de servidão por dívida. Antes mesmo de começar a atuar na confecção, os imigrantes deviam aos donos da oficina o dinheiro da passagem de ônibus entre os seus países de origem e São Paulo. Eles também eram obrigados a pagar pela alimentação e alojamento.

Já a Confecções Anchor LTDA foi autuada em agosto de 2019 por trabalho escravo e tráfico internacional de pessoas após uma denúncia recebida pelo Consulado do Peru no Brasil. À época, os auditores fiscais resgataram 13 trabalhadores de origem boliviana e peruana – dentre eles, três adolescentes.

Responsabilidade dos ‘shoppings virtuais’

As cinco marcas não integram o cadastro de empregadores flagrados com mão de obra escrava, a chamada “lista suja”. Isso porque, após a autuação por parte dos auditores fiscais, as empresas ainda podem recorrer em duas instâncias administrativas no Ministério do Trabalho. Apenas quando os recursos são julgados é que as empresas ou pessoas físicas passam a fazer parte do cadastro.

Contudo, protocolos criados por organismos internacionais indicam a responsabilidade de empresas de prevenir e reduzir os riscos relacionados à aquisição ou comercialização de produtos que violem direitos humanos. O mais conhecido deles é a cartilha dos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas (ONU). No documento, a análise e prevenção de riscos vale tanto para as atividades da própria empresa quanto para “operações, produtos ou serviços prestados em suas relações comerciais” com outros atores, como fornecedores de matéria-prima.

Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, coordenadora do Grupo de Estudos de Direito e Tecnologias da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, afirma que não existe uma legislação específica sobre “marketplaces” no Brasil, o que gera um impasse sobre a responsabilidade e transparência nas relações entre os elos que compõem essas plataformas. “Torna-se inviável a sustentação do serviço dessas plataformas digitais se elas forem responsáveis por verificar as condições de trabalho de todas as empresas que inserem os seus produtos na plataforma”, avalia.

A interpretação difere da opinião da advogada Luciana Lotto, autora do livro “Ação civil pública trabalhista contra o trabalho escravo no Brasil” e mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Universidade Metropolitana de Santos (Unimes). Para Lotto, os “shoppings virtuais” podem ser responsabilizados solidariamente no caso do comércio de produtos fabricados com violações aos direitos humanos.

Ao gerir a plataforma de venda e garantir a entrega ao consumidor final, explica a pesquisadora, o “marketplace” faz parte da cadeia de fornecimento do produto e pode ser responsabilizado pelas irregularidades associadas ao comércio do item em questão. A necessidade por parte das empresas de investigar, monitorar, prevenir e mitigar riscos estão indicadas em diversas cartilhas e tratados que orientam o comércio à nível internacional, como as convenções 29 e 105 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a já citada cartilha dos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU.

Lotto explica que as empresas podem estar envolvidas em impactos prejudiciais aos direitos humanos por meio de suas próprias atividades ou como resultado de suas relações comerciais com outras partes, como no caso das plataformas de vendas de lojistas parceiros. “Quando o ‘marketplace’ do Magazine Luiza, por exemplo, permite que uma determinada marca de roupa venda em sua plataforma, ela está respondendo solidariamente”, comenta.

Como todo shopping, o virtual também possui taxas cobradas para a manutenção da plataforma. No “marketplace” da Americanas, há cobranças feitas aos parceiros pela oferta de frete grátis, além de comissionamento de 12% e 19% sobre cada venda. No caso do Magazine Luiza, há uma taxa de R$ 3 em todos os pedidos com valor de venda acima de R$ 10, além da cobrança da tarifa de frete grátis. Já a comissão para os “sellers” – como são chamados os lojistas parceiros nessas plataformas – é de 16%, em média.

Falta de transparência

Apenas o site da Americanas disponibiliza, com fácil acesso, os termos de serviço, condições gerais e código de ética e conduta da sua plataforma de “marketplace”. Nele, a empresa cita a exigência do “cumprimento das leis vigentes no campo ambiental, fiscal/tributário e trabalhista e o respeito aos acordos firmados nos contratos comerciais” de seus parceiros e reivindica “o direito de não contratar serviços ou de interromper o relacionamento comercial com aqueles que não atendam a esses critérios”.

Em outro tópico, a rede varejista diz que orienta seus parceiros de acordo com o mais alto padrão de qualidade e ética e que não permite “anunciar produtos expressamente proibidos pela legislação vigente, que não possuam a devida autorização específica de órgãos reguladores competentes, que violem direitos de terceiros, para os quais o Parceiro não esteja autorizado por seus cadastros fiscais, ou ainda, que estejam em desacordo com as Políticas da Americanas”.

Já o “marketplace” do Magazine Luiza não oferece informações facilitadas sobre termos de serviço, condições gerais e código de ética e conduta da plataforma. Ao acessar o site da Magalu, é encontrada apenas a Política de Privacidade da ferramenta.